“Eh kalau belajar di kelas harus siap-siap mandiri. Teman-teman biasanya ga ada yang mau menjelaskan kalau kita nanya, jadi lebih baik tanya langsung ke dosennya.”

“Orang-orang bule biasanya individualis dan ambis.”

“Kemampuan bicara Bahasa Inggris lo tingkatin, karena suasana kelas biasanya aktif dan teman-teman bakal susah komunikasi sama lo kalau Bahasa Inggris lo belepotan.”

Itu adalah beberapa impresi awal yang saya dapatkan sebelum berangkat melanjutkan kuliah di Lund. Betapa tidak, anak dari perut Pulau Sumbawa ini tak tahu-menahu perihal melanjutkan pendidikan di negeri orang kulit putih yang oleh almarhum guru ngaji saya digeneralisir dengan sebutan Londo itu. Hari-hari yang biasanya dihabiskan melihat kuda dan sapi menyeberang jalan akan dilalui dengan timbunan bahan bacaan di negara yang namanya saja masih asing bagi Abu Dole, petani jagung di belakang rumah saya.

Atau saya mungkin yang memang sial karena mendapat impresi awal demikian. Inilah sifat jelek kita, terkadang kita doyan membangun narasi negatif namun segan mengumbar cerita positif. Pasalnya banyak cerita menyeramkan yang saya dapat dari barisan kawan yang lebih dahulu beruntung menyabung mimpi di negeri orang. Tiga bait pembuka di atas hanya segelintir. Walhasil, seminggu sebelum berangkat saya terserang gejala berkurangnya nafsu makan namun diare juga di satu sisi, suatu kombinasi yang absurd. Jelas penyebabnya adalah pikiran yang menumpuk perihal bagaimana bertahan hidup dan tetap waras di tanah bangsa Viking.

Tiba juga hari keberangkatan, sepanjang penerbangan Jakarta-Amsterdam saya tak nyenyak tidur. Bukan karena remaja bule cantik di sebelah saya yang tak hentinya bercanda dengan bapaknya, namun karena masih tak menyangka saya tengah melintasi langit Eropa dan dalam beberapa jam akan berada belasan ribu kilometer dari rumah. Jauh juga.

Singkatnya, tibalah saya di Lund, Swedia, dan hari pertama kuliah. Hari itu adalah sesi pengenalan (Introduction versi British-nya). Kelas saya terdiri dari 23 orang dari 18 negara berbeda, yaitu Indonesia, Belanda, Kanada, Inggris, Zambia, Republik Ceko, Ghana, Finlandia, Austria, Meksiko, Bangladesh, Korea Selatan, Swedia, Srilanka, Spanyol, Cina, Irlandia dan negara yang baru pertama kali saya dengar namanya, Georgia. Bisa dibayangkan bagaimana campur-aduknya muka-muka putih rambut kuning jagung dengan manusia-manusia kulit cokelat, rambut hitam dan bermata sipit dari belahan dunia yang berbeda.

Tibalah saat mengenalkan diri masing-masing. Aduh Izzan, dengan bahasa Inggris pas-pasan dan nilai IELTS yang tiga kali tes baru tembus, berani-beraninya kau menjejakkan kaki di kampus yang selalu konsisten berada di peringkat seratus besar dunia. Tak bisa dipungkiri, rasa inferior itu jelas ada. Bagaimana tidak, ngomong sama turis di pantai saja kadang “yes no yes no” karena sesekali tidak nangkap ini manusia ngomong apa, lah ini malah belajar, ilmu sosial lagi, bareng bule-bule yang bicara Inggrisnya cas cis cus kayak air sungai di belakang rumah kalau banjir.

Apalagi setelah sesi perkenalan saya menyadari jika pronunciation (re: pengucapan) saya tidak jelas. Waduh, gemetar tangan ini, di satu sisi malu juga. Namun syukurnya sesi perkenalan itu berakhir dengan ramah-tamah dan senyum-senyuman.

Malang tak kunjung usai, baru hari pertama perkuliahan, minggu depannya saya mendapat giliran pertama presentasi bersama dua kawan saya dari Republik Ceko dan Austria. Dua gadis bule ini selain cantik juga cerdas-cerdas. Segan aku tuh. Tapi ya sebagai lelaki sejati harus saya hadapi. Sesi perkenalan saja sudah amburadul, bagaimana ini bicara enam menit di depan kelas. Bisa-bisa kaku lidah saya tak jelas ngomong apa.

Namun inilah tantangannya. Saya menyadari ini adalah ujian awal dan bisa jadi langkah pertama dari presentasi-presentasi lain yang akan banyak selama dua tahun ke depan. Mengutuki keadaan dan menyerah sekarang sama saja dengan melakukan kamikaze di awal perang. Saya harus bisa memberikan yang terbaik.

Tiba hari H, dan memang presentasi saya sedikit tidak jelas karena kosakata yang terbatas dan demam panggung. Satu-satunya poin positif adalah saya mencoba tenang selama menyampaikan. Sial memang, saya sadar sebagian kawan saya mungkin bingung dengan apa yang saya ocehkan selama enam menit tadi.

Tetapi di luar dugaan, pasca kami presentasi, Ruth, kawan saya dari Inggris menghampiri dan mengatakan selamat, presentasi tadi bagus sekali. Saya? Hanya bisa terpaku dan tersenyum gelagapan, tidak menyangka mendapat apresiasi macam itu. Tidak hanya Ruth yang mengatakan demikian, beberapa kawan yang lain juga. Wow, ternyata bule-bule ini tidak seburuk cerita yang saya dengar.

Inilah fase menantang diri sendiri yang saya maksud. Banyak sekali bias-bias kita, atau mungkin saya pribadi, yang tidak saya sadari karena konstruksi sosial di Indonesia dan itu saya uji di Swedia. Sistem pendidikan yang selalu mengapresiasi ini contohnya. Jauh dari momok negatif yang disampaikan kawan-kawan saya yang lebih dahulu menempuh pendidikan di luar negeri. Pun jauh dari pengalaman-pengalaman belajar saya sebelumnya yang minim apresiasi.

Contoh lain adalah satu waktu saya mendapat kepercayaan untuk memberikan setengah sesi kuliah karena materi hari itu berkaitan dengan pengalaman kerja saya di Indonesia. Sungguh luar biasa professor saya ini, jelas-jelas beliau tahu jika Bahasa Inggris saya belepotan layaknya oli samping sepeda motor, tetapi ia tetap memberi saya kepercayaan. Namun sial, saya sepertinya memiliki kutukan terhadap presentasi. Keseluruhan presentasi itu saya yakini sangat amburadul, pengucapan tidak jelas, gugup dan melebihi batas waktu. Mental saya benar-benar jatuh pasca presentasi. Bukannya memetik kesempatan, malah menghancurkannya berkeping-keping rutuk saya.

Balik saya ke meja dengan mengenakan setelan batik yang membanggakan namun diliputi rasa malu. Bukan hanya kepada teman-teman kelas, namun juga pada diri sendiri dan negara secara lebih jauh. Tetapi bagaimana respon kawan-kawan saya pasca saya presentasi? Ketika jeda kelas, mereka satu per satu mengampiri saya. Zoe, si cantik dari Austria pertama-tama. Dengan senyuman khasnya yang sangat ramah tiba-tiba berceletuk, “Congratulations! It was a great presentation. I am so interested in everything that you have explained!” Saya? Hanya bisa melongo, sembari buru-buru tersenyum kecut mengucapkan “thank you!” Lalu tiba-tiba Carlos juga menghampiri. Si cerewet dari Meksiko ini juga menyampaikan ketertarikannya dan bertanya beberapa hal mengenai presentasi saya. Tak berapa lama, beberapa kawan sudah berkerumun. Ada si Rachel dari Irlandia dan si cerdas Sarah. Mereka semua mengucapkan selamat dan berterima kasih. Sungguh apresiasi yang tidak saya sangka, ingin melelah air mata hamba. Tak pernah secuil pun saya mendapat apresiasi macam ini di Indonesia, terutama kala terpuruk. Bahkan Mohamamd, kawan saya dari Bangladesh dan Andrew dari Zambia, meminta bahan presentasi saya. Andrew yang merupakan pegawai pemerintahan di Zambia bahkan akan mempelajari materi yang telah saya sampaikan dan akan menerapkannya di negaranya.

Apresiasi tidak henti sampai di situ. Dosen saya hari itu dengan muka bersungguh-sungguh tiba-tiba berujar. “Thank you for your presentation. It was really interesting. I will be here again next year, and would you like to assist me in this particular topic again? Of course, if you’re still here as well!” Lagi-lagi, saya hanya bisa tertegun. Manusia macam apa orang-orang ini?? Kok bisa-bisanya dosen saya masih mengapresiasi ketika saya mungkin telah mengecewakan beliau dengan presentasi yang amburaduldi setengah sesi kelas. Tawaran tersebut, dengan sedikit gugup, jelas saya sambut dengan jawaban “YES!”.

Apresiasi bukan satu-satunya bias yang saya temui dan uji di Swedia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak praktik tak lazim yang saya temui. Misal, bapak-bapak mendorong kereta bayi atau ibu-ibu mengayuh kereta macam becak dengan dua anak di keranjangnya. Sungguh pandangan baru terkait gender dan maskulinitas. Tapi tak serta-merta saya bandingkan dengan Indonesia, tidak apel dan apel dong, Ferguso. Jelas lingkungan Swedia dengan segala konstruksi sosial di belakangnya berbeda dengan Indonesia. Namun setidaknya, ada hal baru yang dapat dipelajari dan hal itu pun sesungguhnya baik.

Dalam pergaulan bersama kawan-kawan Indonesia di Lund pun, syukurnya saya dikelilingi orang-orang hebat. Masih teringat beberapa hari lalu saya tersinggung dengan ucapan seorang kawan dan secara tak sengaja dan tak sadar saya mencapnya dengan label yang cukup kasar. Kekhilafan itu terlontar tanpa mempertimbangkan faktor sosial, psikologis dan lain-lain yang ia hadapi sampai akhirnya ia melontarkan pernyataan yang menurut saya menyinggung tersebut.

Adalah Ellen, kawan saya yang jago masak dan mahir mengupas kulit kedelai, yang menegur saya. “Kamu nggak boleh ngomong gitu. Minta maaf! Semua orang punya beban dan prioritas masing-masing!” Astaga, seketika saya tertohok. Walau pernyataan kawan saya menyinggung, namun bukan berarti saya juga bisa seenaknya mencap seseorang dengan label tertentu tanpa memamahami situasinya. Seketika saya merasa malu, sudah jauh-jauh datang belajar kemari namun masih memiliki bias dan pola pikir seperti ini? Malu, sudah duduk bersama orang-orang hebat di kelas dengan budaya apresiasi dan menghargai yang tinggi, namun masih tidak adil dalam berpikir. Pulang saja mending ke Indonesia!

Hal-hal di atas adalah contoh bias-bias pribadi yang saya hadapi dan uji di Swedia. Jika dipikir-pikir, hal ini disebabkan oleh lingkungan kelas saya yang memang sangat menghargai dan mengapresiasi satu sama lain sehingga menantang saya dalam hal pemikiran dan bias pribadi.

Perbedaan dalam latar belakang negara, ras, agama, warna kulit, bahasa dan budaya dalam kelas tidak menjadikan kami terkotak-kotak seperti cerita umum yang saya dengar. Sebaliknya, justru menjadikan kami dekat satu sama lain dengan menghargai dan mempelajari latar-belakang masing-masing. Sebelum mengenal Nino, saya tak pernah tahu kalau ada negara unik bernama Georgia dan mereka memiliki huruf alfabet yang jauh lebih rumit dibanding aksara Thailand atau Rusia (dan jangan sekali-sekali membicarakan Rusia dengan orang Georgia atau mereka akan marah). Perbedaan dalam hal pendapat dan sudut pandang dianggap sebagai bagian dari proses memperkaya diri di samping mengkoreksi bias pribadi yang berasal dari latar belakang sosial yang dimiliki masing-masing.

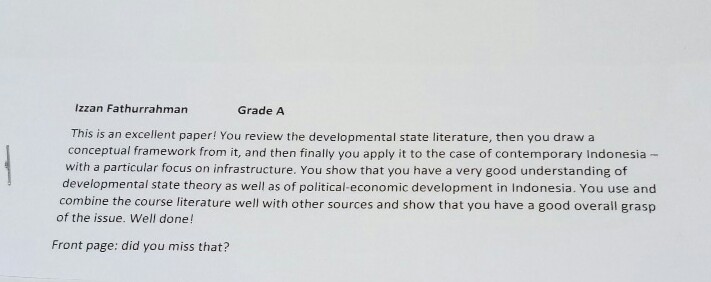

Lalu bagaimana hasilnya? Tidak hanya secara psikologis dan dalam membentuk kepribadian, namun juga dalam hal akademik. Teringat paper pertama saya yang mendapat nilai C dan saya cukup merasa puas akan hal itu. Namun terpujilah professor dan dosen-dosen saya, mereka mendesain suasana kelas yang sangat interaktif dengan banyak diskusi antara mahasiswa. Demikian halnya dalam menulis paper, kami diwajibkan membentuk kelompok belajar untuk mendiskusikan dan memberi masukan satu sama lain.

Paper saya yang semula mendapat C, berevolusi menjadi A. Adalah Laura, kawan saya dari Republik Ceko yang menawarkan diri menjadi tandem membaca papersaya. Dari Laura saya belajar banyak hal, terutama dalam menyampaikan kritik yang konstruktif. Ia selalu mengapresiasi dengan jujur dan sungguh-sungguh bagian papersaya yang bagus dan positif, namun tak segan-segan mengkritik poin-poin yang dirasa kurang. Tentu, kritik yang disampaikan dalam bahasa positif tanpa menjatuhkan. Hasilnya? Saya menjadi semangat untuk belajar dan memperbaiki. Bahwa ada hal-hal kecil dan tidak penting menurut kita yang dirasa penting dan diapresiasi oleh orang lain. Lalu mengapa tidak berusaha menjadi lebih baik dan memberikan lebih? Bahkan terkadang saya tidak habis pikir pada gadis ini, bagaimana bisa ia begitu adil mengapresiasi suatu pendapat namun kemudian mengkritiknya dengan jujur dan menggunakan bahasa yang sangat membangun.

Dukungan dari kawan-kawan sekelas juga meliputi hal-hal kecil dan sehari-hari. Rachel misalnya, terkadang memberi pujian terhadap pakaian yang saya kenakan dan itu sukses menaikkan mood saya seharian. Atau Peter, kawan saya dari Ghana, sebelum saya kembali presentasi untuk yang kesekian kalinya, malam hari ia tiba-tiba mengirimkan pesan yang berbunyi, “all the best man, I know you can do it tomorrow.” Pesan itu sukses membangun semangat dan presentasi yang saya diberikan jauh dari bencana dua presentasi awal yang saya jelaskan di atas.

Tentu, masih banyak bias-bias lain yang saya miliki dan perlu saya koreksi seiring waktu berlalu. Namun satu hal yang saya akui, keputusan saya melanjutkan studi ke Swedia, khususnya ke Lund dan program yang saya ambil sekarang adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil sepanjang hidup.

Bagi para petarung mimpi di luar sana, jangan takut dan jangan khawatir. Tentu banyak cerita akan proses belajar di luar negeri maupun kehidupan sehari-hari. Namun ingatlah, itu semua kembali lagi hanya cerita. Bahwa bias-bias pribadi, asumsi dan cerita, hanya kita seorang yang dapat mengkoreksi dan membuktikan apakah benar atau tidak.

Pun apa yang saya uraikan panjang-lebar di atas bisa jadi tidak akan terjadi pada kalian, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi. Poin terpenting adalah selalu memiliki jiwa petarung dan penantang. Toh anak dari kabupaten antah-berantah di Pulau Sumbawa ini kini sukses merangkai ribuan diksi dengan senyum lebar dan pandangan penuh optimisme sebagai bagian dari narasi positif di blog ini. Mengakhiri refleksi, saya akan mengutip kalimat klise dari Pram, “seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”, termasuk terhadap diri sendiri.

Izzan Fathurrahman

M.Sc in Development Studies

Lund University